Quel âge a votre maison ?

André Girard, historien

Qui n’a pas eu un jour l’envie d’en connaître un peu plus sur la maison qu’il habite, de savoir qui y a vécu, si des événements remarquables s’y sont déroulés et aussi toutes les circonstances de sa construction. Même si ce n’est pas le cas, le simple fait de connaître ceux qui nous ont précédés ou qui ont été les artisans de la construction de la demeure peut présenter un intérêt certain.

Qui n’a pas eu un jour l’envie d’en connaître un peu plus sur la maison qu’il habite, de savoir qui y a vécu, si des événements remarquables s’y sont déroulés et aussi toutes les circonstances de sa construction. Même si ce n’est pas le cas, le simple fait de connaître ceux qui nous ont précédés ou qui ont été les artisans de la construction de la demeure peut présenter un intérêt certain.

Répondre à ces questions est du domaine du possible grâce aux nombreux instruments de recherche disponibles aujourd’hui. Toutefois le premier constat que l’on fait lorsque l’on entame ce type de recherche c’est que, contrairement aux personnes ou à certains objets d’utilité courante, il n’y a pas de certificat de naissance ni de dates inscrites quelque part dans la maison, qui pourrait apporter cette information. Il est vrai que certains bâtiments, généralement des édifices religieux ou institutionnels, ont ce que l’on appelle une pierre angulaire ou une cartouche millésimée en façade indiquant l’année de construction. Il s’agit ici de cas exceptionnels. De plus, pour ce qui est des cartouches, on doit s’assurer de leur authenticité ou du véritable motif de cette inscription. Il en est de même de l’histoire de votre maison issue de la tradition orale. Même si ces informations se doivent d’être recueillies précieusement, elles doivent impérativement être soumises à l’épreuve de la vraisemblance. Chacun sait que le passage du temps a tendance à altérer et à déformer les faits. On se doit en premier lieu d’établir une chronologie des événements concernant la maison et de les intégrer aux éléments de l’histoire locale et régionale déjà vérifiés. Par exemple, cette situation rencontrée au cours de mes recherches : selon l’inventaire du patrimoine bâti de la MRC du Granit, on avait établi que la construction d’un certain bâtiment dans la rue principale du village de Lambton datait de 1815 (1). Toutefois, l’implantation de la population dans ce secteur des Cantons-de-l ’Est ne s’est faite qu’à partir de 1843. On se rend rapidement à l’évidence que l’information recueillie était erronée.

Alors comment répondre à ce questionnement ? Trois avenues s’offrent pour orienter les recherches.

Style architectural

La première de ces avenues consiste à se pencher sur le style architectural de la maison. En fait, le style impose par lui-même une période de construction. Au Québec comme ailleurs, l’architecture évolue selon un continuum dans lequel une suite de styles se succèdent au gré de l’adaptation du bâti au territoire, de l’évolution technologique et de l’expertise de ses artisans. Chaque période donnée met en valeur un ou des styles architecturaux. On observe un certain décalage d’une région à l’autre, ce dont il est important de tenir compte pour déterminer le plus précisément possible le moment de la construction; ainsi possède-t-on des repères dans le temps.

On doit aussi considérer d’autres facteurs pour bien situer dans le temps le style de la maison. D’une part, une maison ne reste pas figée dans le temps. Elle continue d’évoluer et de se transformer tout au long de son existence et ce, au gré des innovations technologiques et des modes. Par exemple, l’arrivée des toitures de type mansarde au Québec dans le dernier quart du XIXe siècle a incité plusieurs propriétaires à remplacer la toiture existante par une structure reproduisant ce style. Cela permettait une meilleure logeabilité à l’étage supérieur de la demeure. Ce faisant, au premier coup d’œil on peut croire que cette maison aurait pu être de construction plus récente qu’elle ne l’est en réalité.

D’autre part, une maison présentant un style architectural précis dans toute sa pureté, n’existe pas. On parle davantage de courant architectural où on retrouve des éléments importants qui orientent vers un style particulier; ainsi s’ajoutent des emprunts à d’autres styles.

Matériaux de construction

Dans la seconde avenue, on doit s’intéresser aux matériaux présents dans la demeure. Pour ce faire, en reprenant les mots d’Yves Laframboise « Le bâtiment parle de lui-même » (2), alors il faut l’écouter. Il est donc particulièrement important, lorsque l’on procède à la restauration d’une maison, de colliger les traces des modifications antérieures et d’analyser les artéfacts. Ces indices peuvent aider à découvrir l’histoire du bâtiment. L’utilisation de certains éléments ou matériaux peuvent déterminer une période de construction particulière. Par exemple, le type de clou utilisé (forgé ou carré) est un excellent indicateur. Le type de rayure observé sur les pièces de bois d’origine peut nous indiquer la technique utilisée et donc la période. Il en est de même de la structure comme telle du bâtiment. S’agit-il de murs construits de pièce sur pièce ou d’une charpente claire ou à claire-voie. Tous ces indices peuvent aider à obtenir un âge pour un bâtiment. De plus, à partir de la fin du XIXe siècle, plusieurs compagnies distribuaient des catalogues présentant divers éléments architecturaux intérieurs et extérieurs pouvant être commandés. Ces documents et la standardisation qu’amène la fabrication de ces éléments facilitent la datation du bâtiment où on les retrouve.

Dans la seconde avenue, on doit s’intéresser aux matériaux présents dans la demeure. Pour ce faire, en reprenant les mots d’Yves Laframboise « Le bâtiment parle de lui-même » (2), alors il faut l’écouter. Il est donc particulièrement important, lorsque l’on procède à la restauration d’une maison, de colliger les traces des modifications antérieures et d’analyser les artéfacts. Ces indices peuvent aider à découvrir l’histoire du bâtiment. L’utilisation de certains éléments ou matériaux peuvent déterminer une période de construction particulière. Par exemple, le type de clou utilisé (forgé ou carré) est un excellent indicateur. Le type de rayure observé sur les pièces de bois d’origine peut nous indiquer la technique utilisée et donc la période. Il en est de même de la structure comme telle du bâtiment. S’agit-il de murs construits de pièce sur pièce ou d’une charpente claire ou à claire-voie. Tous ces indices peuvent aider à obtenir un âge pour un bâtiment. De plus, à partir de la fin du XIXe siècle, plusieurs compagnies distribuaient des catalogues présentant divers éléments architecturaux intérieurs et extérieurs pouvant être commandés. Ces documents et la standardisation qu’amène la fabrication de ces éléments facilitent la datation du bâtiment où on les retrouve.

Méthode plus précise encore, la dendro- chronologie analyse la morphologie des anneaux de croissance des arbres et permet d’en arriver avec une précision remarquable à déterminer l’âge d’une ou des pièces de bois d’une maison. Dans ce cas, les échantillons prélevés sont comparés à des chronologies de référence pour un secteur donné.

Un problème subsiste au sujet de ce type d’investigation. Il peut être difficile d’ouvrir les murs de la maison que l’on étudie afin d’obtenir ces réponses. Généralement, ce n’est qu’au sous-sol et parfois au grenier qu’il est possible d’accéder aux éléments structurants d’origine. Autrement, ce n’est que lors de travaux de restauration que l’on peut y parvenir.

Preuve documentaire

La troisième avenue est celle qui offre le plus d’informations. Il s’agit de la preuve documentaire. Pour ce faire, la première étape consistera à établir la chaîne de titres du bâtiment à l’étude jusqu’à la première transaction du lot de terre concerné. Comme cela a été bien expliqué lors des conférences de l’APMAQ sur ce sujet par Richard Pelletier au printemps 2021, ce travail a été beaucoup facilité par la récente réforme cadastrale au Québec. L’ensemble des index des immeubles et des actes ont été numérisés et indexés et ce, depuis le début des années 1880 jusqu’à maintenant. Pour la période précédente, cela devient plus ardu. Toutefois, depuis quelques années, la BANQ et d’autres sites tels Family Search et Ancestry.ca, ont entrepris un vaste travail de numérisation des greffes des notaires québécois, des actes désormais disponibles en ligne.

La troisième avenue est celle qui offre le plus d’informations. Il s’agit de la preuve documentaire. Pour ce faire, la première étape consistera à établir la chaîne de titres du bâtiment à l’étude jusqu’à la première transaction du lot de terre concerné. Comme cela a été bien expliqué lors des conférences de l’APMAQ sur ce sujet par Richard Pelletier au printemps 2021, ce travail a été beaucoup facilité par la récente réforme cadastrale au Québec. L’ensemble des index des immeubles et des actes ont été numérisés et indexés et ce, depuis le début des années 1880 jusqu’à maintenant. Pour la période précédente, cela devient plus ardu. Toutefois, depuis quelques années, la BANQ et d’autres sites tels Family Search et Ancestry.ca, ont entrepris un vaste travail de numérisation des greffes des notaires québécois, des actes désormais disponibles en ligne.

Cette démarche, quoique essentielle à la poursuite des recherches, n’apportera pas une réponse définitive quant à l’âge du bâtiment. Il est important ici de faire la distinction entre la possession et l’occupation d’un lot de terre. Les documents issus du registre foncier ne renseignent que sur les propriétaires et les dates de transfert des titres. Des erreurs quant à l’âge du bâtiment proviennent souvent de la confusion entre ces deux notions. Il est fort possible que la construction d’une maison survienne plusieurs années après la prise de possession du lot. De plus, rien n’indique que la maison décrite dans un acte est nécessairement celle qui se retrouve aujourd’hui sur ce même lot. Pour en savoir plus, on doit s’attarder à deux autres types d’actes inscrits à l’index des immeubles, soit les actes d’obligation et la vente à réméré. Ces deux types d’actes peuvent être assimilés à ce que l’on appelle aujourd’hui des actes hypothécaires. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’un transfert de propriété, mais d’un acte permettant plutôt d’obtenir un financement, lequel peut éventuellement servir à construire, rénover ou encore reconstruire une maison sur ce même site.

Cette démarche, quoique essentielle à la poursuite des recherches, n’apportera pas une réponse définitive quant à l’âge du bâtiment. Il est important ici de faire la distinction entre la possession et l’occupation d’un lot de terre. Les documents issus du registre foncier ne renseignent que sur les propriétaires et les dates de transfert des titres. Des erreurs quant à l’âge du bâtiment proviennent souvent de la confusion entre ces deux notions. Il est fort possible que la construction d’une maison survienne plusieurs années après la prise de possession du lot. De plus, rien n’indique que la maison décrite dans un acte est nécessairement celle qui se retrouve aujourd’hui sur ce même lot. Pour en savoir plus, on doit s’attarder à deux autres types d’actes inscrits à l’index des immeubles, soit les actes d’obligation et la vente à réméré. Ces deux types d’actes peuvent être assimilés à ce que l’on appelle aujourd’hui des actes hypothécaires. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’un transfert de propriété, mais d’un acte permettant plutôt d’obtenir un financement, lequel peut éventuellement servir à construire, rénover ou encore reconstruire une maison sur ce même site.

D’autres documents notariés, ne se retrouvent pas listés dans l’index des immeubles, peuvent être d’une grande utilité. Ce sont les inventaires après décès rédigés par un notaire lesquels détaillent pièce par pièce le contenu du bâtiment. On obtient alors une description précise du bâtiment concerné. De plus, dans ce document, on peut retrouver l’inventaire des documents notariés en possession du défunt, lesquels peuvent conduire à de nouvelles découvertes sur l’histoire de la maison.

Fort de cette liste de propriétaires, on devrait consulter dans une seconde étape des documents de nature plutôt généalogique. Il s’agit ici des registres des baptêmes, mariages et sépultures des différentes paroisses du Québec. Ces registres sont accessibles sur différents sites sous le nom de Fonds Drouin. Grâce à ces documents, on est en mesure d’établir le lieu de résidence du propriétaire à différentes époques. On peut ainsi déterminer si son lieu de résidence se situe bel et bien sur le lot étudié.

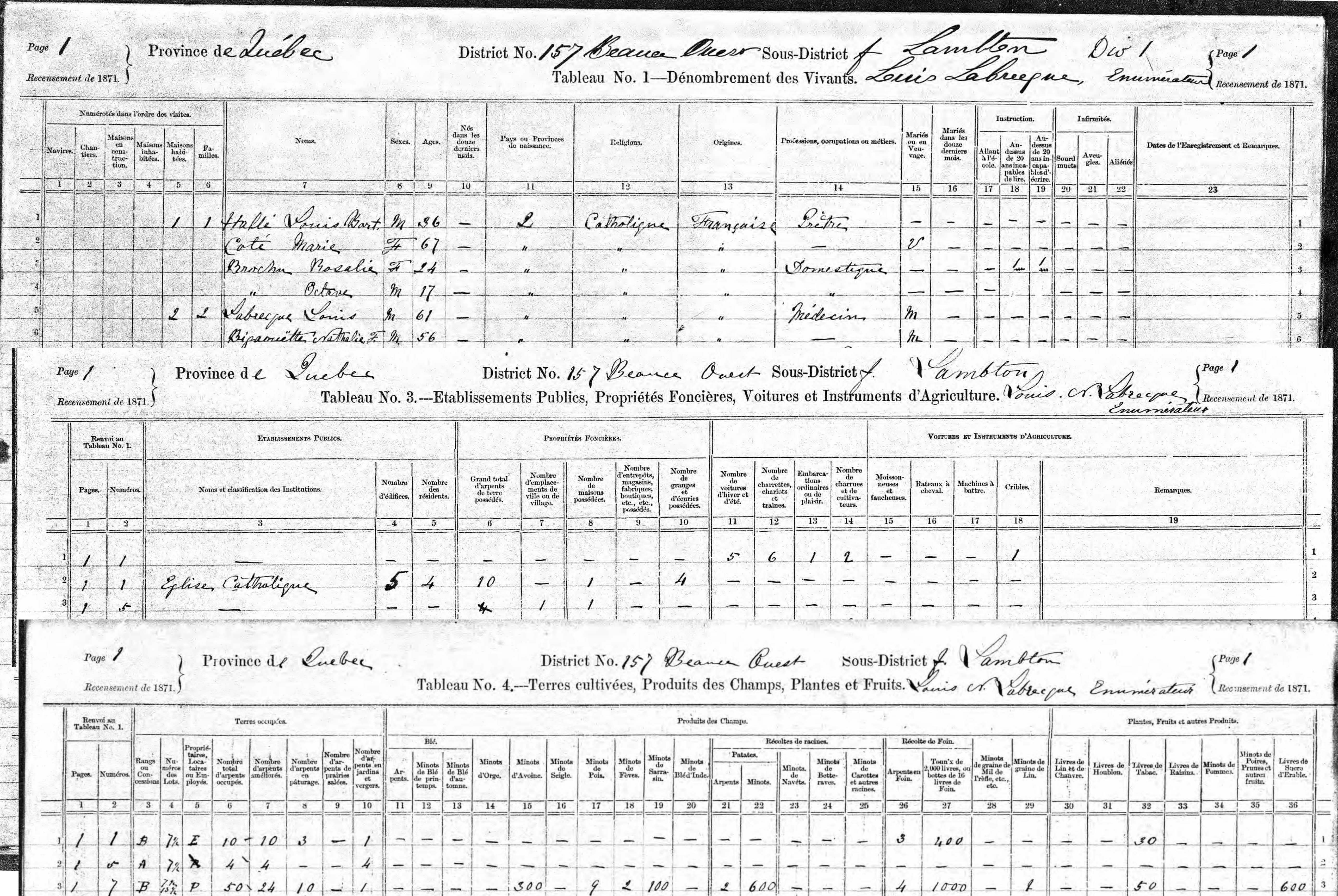

En plus de ces registres, il peut être utile de consulter les recensements canadiens aussi disponibles sur différents sites de généalogie et à Bibliothèque et Archives Canada (3). Dans ces documents, on retrouve en plus de données nominatives et démographiques, des informations sur le lot occupé par le recensé et le ou les bâtiments qui s’y trouvent. Certains, tel le recensement de 1861, contiennent des informations partielles. On y indique que le type de construction et le nombre d’étages. En revanche, celui de 1871, en plus d’indiquer précisément le numéro de lot possédé, indique le type et le nombre de bâtiments qui s’y trouvent. Ceux de 1891 et 1901 désignent pour chacun des bâtiments, le type de matériaux, le nombre d’étages et de pièces. Le dernier recensement disponible, celui de 1931, indique la valeur en dollars ($) dudit bâtiment. Ces différentes informations permettent de confirmer ou non l’existence du bâtiment et de préciser la période de sa construction.

D’autres documents peuvent présenter un intérêt majeur dans les recherches, mais ne sont pas toujours accessibles. Il s’agit du rôle d’évaluation foncière confectionné par les municipalités. Comme on le sait, pour définir leur assiette fiscale, les municipalités se doivent d’établir la part de chacun des contribuables fonciers. Il leur a été permis de mettre en place de tels rôles au moins depuis la fin du XIXe siècle. Dans ces rôles d’évaluation, on répertorie pour chaque lot, le propriétaire et la valeur du bien immobilier. Souvent, on distingue la valeur du bâtiment et celle du terrain. Un rôle peut aussi inclure d’autres informations concernant les locataires, le montant des loyers, etc. En consultant ces rôles sur une période donnée pour le même lot, on peut déterminer la date de la construction d’une maison ainsi que la date des ajouts effectués par la suite ou d’une reconstruction sur le même lot.

Un rôle d‘évaluation peut aussi avoir été élaboré par une paroisse dans certaines circonstances. Ce fut le cas par exemple, en 1906, en la paroisse de Saint-Vital-de-Lambton. Ce rôle a permis d’établir la part de chaque paroissien dans le financement de la reconstruction de l’église récemment incendiée.

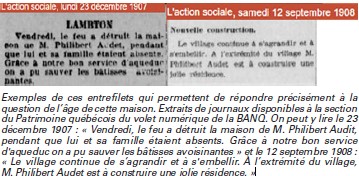

La consultation des journaux d’époque est une autre source documentaire qu’il ne faut pas négliger. Au XIXe siècle, et jusqu’au milieu du XXe, les journaux, petits ou grands, désirant susciter l’intérêt de leurs lecteurs, faisaient paraître dans leurs pages des nouvelles d’intérêt local. Ils s’attelaient à dénicher le plus grand nombre de collaborateurs locaux, lesquels leur faisaient parvenir les nouvelles du village. Ces informations, qui tiennent plus du potin que du véritable journalisme, peuvent faire sourire aujourd’hui. Savoir que madame Unetelle est allée visiter sa sœur dans le village voisin ou que monsieur Untel a tenu une soirée de danse dans son domicile est de peu d’intérêt. Toutefois, d’autres détails de l’activité locale pouvaient présenter un plus grand intérêt. On informait les environs des nouvelles constructions, des différents incendies survenus aux maisons du village et des activités qui s’organisaient par la suite pour la reconstruction. Ces informations provenant de contemporains au sujet d’événements par le biais de témoins directs peuvent être fort précieuses pour préciser l’histoire de la maison.

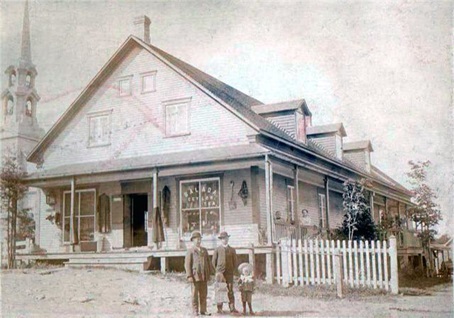

En complément à ces différentes avenues de recherche, il est essentiel de consulter les photographies anciennes du secteur et de s’imprégner de l’histoire locale pour orienter ses recherches ou confirmer les résultats obtenus.

La conclusion que l’on peut tirer pour en arriver à déterminer l’âge d’un bâtiment est de tenir compte du plus grand nombre de sources disponibles et surtout, de toujours être en mesure de vérifier les résultats en les soumettant à l’épreuve de la vraisemblance.

(1) En coll., Répertoire du patrimoine bâti de la MRC du Granit -Lambton, © Patri-Arch, novembre 2017, p. 35

(2) Yves Laframboise, Restaurer une maison traditionnelle au Québec, Les Éditions de l’Homme, 2008, p. 121

(3) https://bibliotheque-archives.canada.ca/fra

Article tiré de La Lucarne – Printemps 2024 (Vol XLV, numéro 2).

© APMAQ 2024. Tous droits réservés sur l’ensemble de cette page. On peut reproduire et citer de courts extraits du texte à la condition d’en indiquer l’auteur et la source, mais on doit adresser au secrétariat de l’APMAQ toute demande de reproduction de photos ou du texte intégral de cette page.

Retour

.png)